Wussten Sie schon … ?

Sichtbares und Verborgenes - Epoche des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 (Teil 6)

Worringer Zeitzeugen berichten

Zwangsarbeiter / innen

In Kölner Rüstungsbetrieben mussten während des Krieges Tausende von Zwangsarbeitern / innen, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge oft erschütternde Konzessionen veranlassen. Es waren vor allem junge Frauen und Männer aus Polen, den Balkanländern und der Sowjetunion, die zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden. Allein in Köln gab es während des Krieges mehr als 450 Zwangsarbeiterlager oder -wohnstätten. Die Größe dieser Lager variierte sehr stark: In Wirtshäusern, Fabrikgebäuden, ehemaligen Forts, aber vor allem in Baracken hausten zehn, hundert, zum Teil Tausende von Menschen unter primitiven, oft erbärmlichen Umständen. Nur verschwindend wenige „Fremdarbeiter/ innen“ hatten das Glück, als Untermieter in einer Wohnung zu leben.

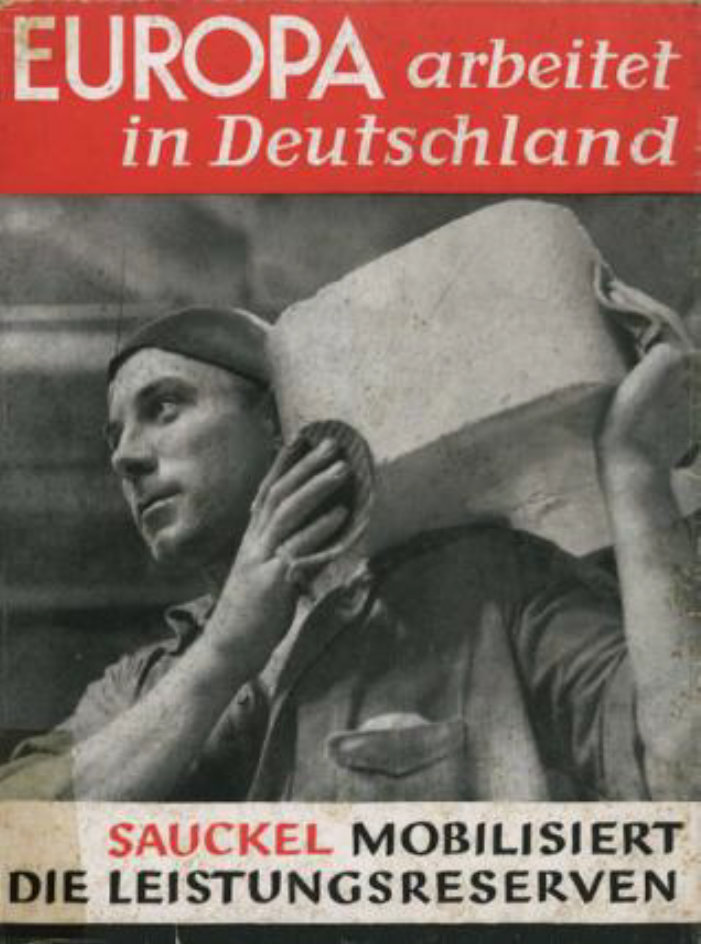

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Ost- und Westeuropa wurden die besetzten oder annektierten Gebiete auch den wirtschaftlichen Interessen des Deutschen Reiches unterworfen. Bis Kriegsende mussten rund 13,5 Millionen Menschen als Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge oder zivile Zwangsarbeiter / innen in Deutschland arbeiten. Die ersten „ausländischen Arbeitskräfte, die im Herbst 1939 nach Köln verschleppt wurden, waren polnische Kriegsgefangene, die man in der Messe internierte. Im Verlauf des Krieges entstand dort ein riesiger „Lagerkomplex“. Allein in Köln waren, wenn man eine gewisse Fluktuation berücksichtigt, während der Jahre 1939 bis 1945 aus nahezu 20 europäischen Ländern Arbeitskräfte eingesetzt. Sie arbeiteten in Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft oder Privathaushalten, bei der öffentlichen Hand und auch in kirchlichen Einrichtungen – die meisten von ihnen unfreiwillig. Manchmal wurden ganze Familien verschleppt, in der Regel aber mussten junge Menschen von heute auf morgen ihre Heimat verlassen.

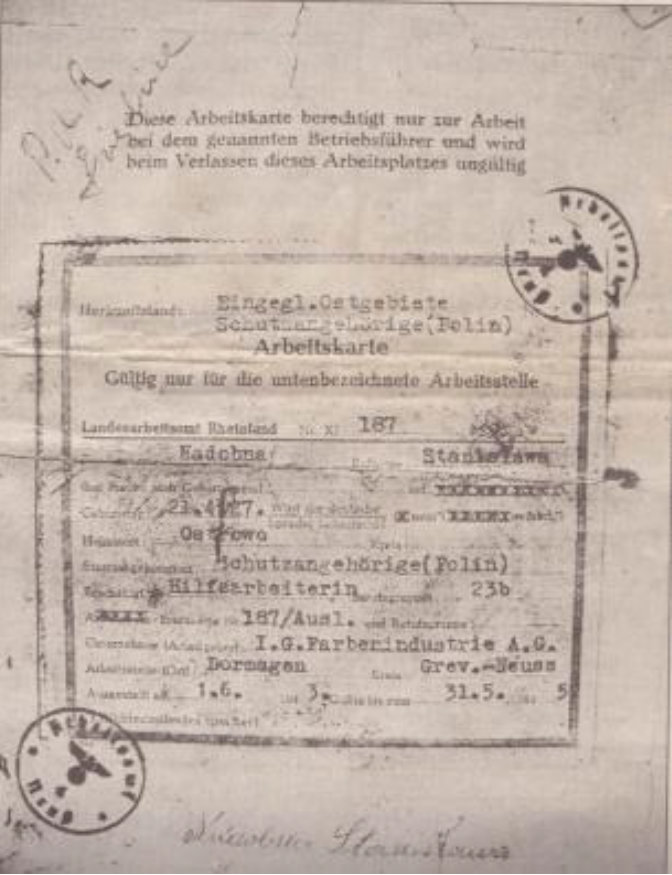

Die zivilen Zwangsarbeiter unterlagen einem rassistischen Sonderrecht, in dem Polen und Sowjetbürger die unterste Stufe einnahmen. Sie mussten überwiegend in Barackenlagern und improvisierten Unterkünften leben, wurden schlecht versorgt und waren in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Die Gestapo überwachte den „Ausländereinsatz“ und ahndete jegliches abweichendes Verhalten. Vor allem bei Sabotageverdacht, Fluchtversuchen oder Verstößen gegen das Kontaktverbot mit deutschen Frauen fielen die Strafen besonders drastisch aus und konnten KZ-Haft oder auch Hinrichtung bedeuten.

Schon kurz nach Kriegsbeginn im Oktober 1939 trafen ca. 1.000 polnische Kriegsgefangene auf dem Kölner Messegelände ein. Sie sollten vor allem in der Landwirtschaft des Umlandes eingesetzt werden. Nach dem Überfall der Wehrmacht im Mai 1940 erfolgten Anwerbungen ziviler Arbeitskräfte in den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Das in Köln ansässige Landesarbeitsamt Rheinland sowie das Kölner Arbeitsamt waren für die Vermittlung von zivilen und kriegsgefangenen ausländischen Arbeitskräften zuständig. Sie rekrutierten selbständig Arbeitskräfte in den Herkunftsländern oder bei den Reichsstellen, die Arbeitskräfte zuwiesen, brachten sie in Durchgangslagern unter und verteilten sie an die Arbeitsstellen. Im August 1941 waren im Arbeitsamtsbezirk Köln bereits rund 7.000 zivile Zwangsarbeiter (ohne Kriegsgefangene) beschäftigt. Obwohl der Druck auf die Arbeiter im besetzten Westeuropa stieg, reichte die Anzahl der Rekrutierungen nicht aus, um insbesondere die Anforderungen der Kölner Betriebe und Landwirtschaft zu befriedigen.

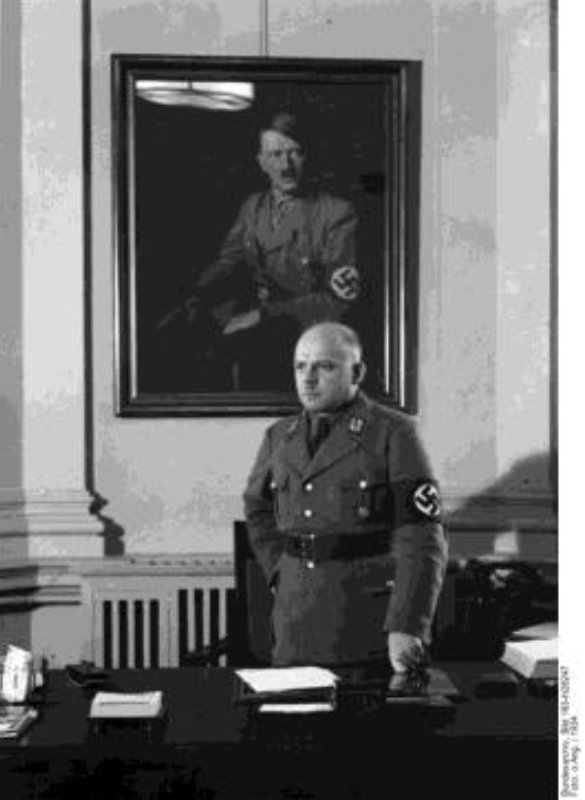

Fast alle Zwangsarbeiter / innen mussten ihre Arbeit unter erniedrigenden Bedingungen verrichten. Dies war nach dem Völkerrecht freilich verboten. 1946 musste sich der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Gauleiter Fritz Sauckel *, vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal dafür verantworten. Ein Großteil der Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion kam nach Worringen oder zu den landwirtschaftlich anliegenden Dörfern. Diese galten gemäß der nationalsozialistischen Ideologie als „rassisch minderwertig“. Polen wurden durch ein „P“ auf ihrer Kleidung gekennzeichnet und Arbeiter der Sowjetunion mit einem „Ost“. Es gab sog. Gemeinschaftslager, die nach den Nationalitäten getrennt waren. Arbeitsunwillige wurden bis zu sechs Monaten in Erziehungslagern inhaftiert.

Worringer Zeitzeugen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte

In Dormagen gab es drei verschiedene Lager. Das bekannteste und größte war das Ausländerlager der IG-Farben mit etwa 1.800 Zwangsarbeitern, das auch ein Erziehungslager besaß. Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss in Dormagen-Zons verfügt über zahlreiche Angaben von Opfern und deren Angehörigen – darunter erschütternde Schilderungen von Hunger und Elend, aber auch Belege für heimliche Hilfen, mit denen sich scheinbar breite Teile der örtlichen Bevölkerung über die Verbote des Nazi-Regimes hinwegsetzten. Besonders ergreifend ist die Geschichte einer polnischen Frau und ihrer beiden deutschen Freundinnen, die ihr 1942 zur Flucht verhalfen. Bewegende Zeugnisse einer gewagten Hilfsaktion, die zu einem der dunkelsten Kapitel deutscher Vergangenheit gehört.

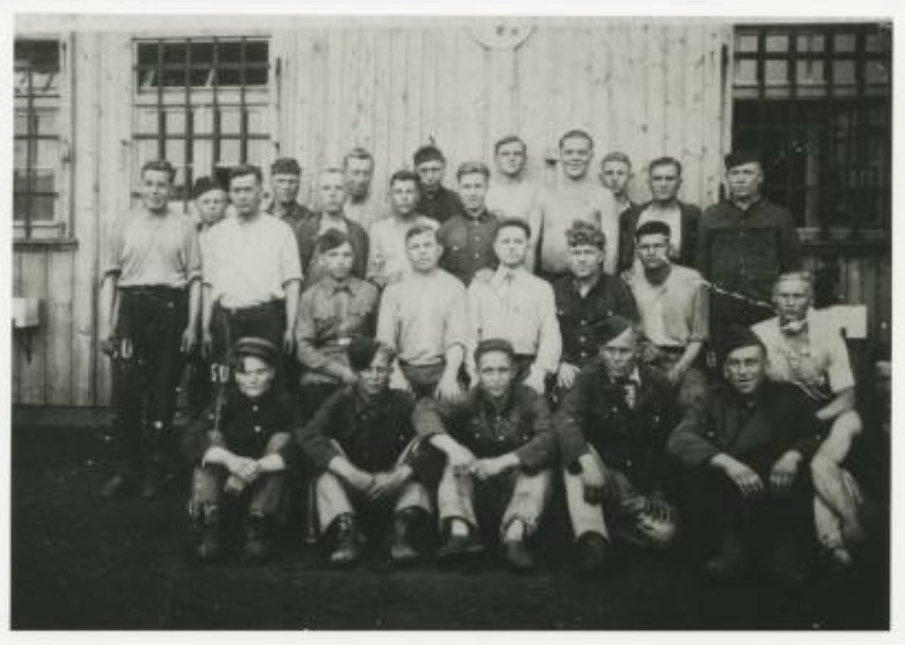

Erinnerungen polnischer Zwangsarbeiter im Fronhof zu Worringen, Gutsbesitzer Franz Anton Frenger (* 1884 Köln-Fühlingen, + 1958 Köln-Worringen)

Erläuterungen der polnischen Brüder Turbanski Czeslaw (geb. 1936) und Wojciech (geb. 1937) vom 13. Mai 2003

1941 war die Verschleppung unseres Vaters (er sprach fließend Deutsch) mit uns zusammen vom Ort Niemarzyn bei Rawicz (unsere Eltern hatten dort einen Bauernhof mit ca. 7 Hektar) nach Deutschland, in einen Zug hineingepfercht nach Köln und von Köln nach Worringen in den Fronhof zum Gutsbesitzer Franz Frenger gebracht. Hier erteilte man uns eine Wohnung auf der ersten Etage, wir wohnten dort über den ganzen Krieg hinaus, hatten eine eigene Küche und versorgten uns selbst. Alles was wir benötigten, wurde uns vom Bauer zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielt unser Vater etwas Geld, damit wir uns zusätzlich Kleinigkeiten kaufen konnten. Zu Weihnachten und Ostern schlachtete der Bauer ein Schwein und wir bekamen sogar Fleisch. Die Speisen waren gut und ausreichend über die gesamte Okkupationszeit. In der Freizeit konnten wir uns in Worringen frei bewegen ohne Einschränkungen, ohne irgendwelche Passierscheine. Sonntags gingen wir zur Kirche. Auf der Kleidung trugen wir kein politisches Abzeichen. Als ich 1943 eine Grippe hatte und krank wurde, setzte sich der Gutsbesitzer Frenger für mich ein, so dass ich ohne Probleme im Krankenhaus aufgenommen wurde. Unser Vater machte alles, was im Fronhof zu tun war über das ganze Jahr hinaus. Meistens arbeitete er mit den Pferden und Maschinen im Feld. Frenger kontrollierte oft die Arbeit und unterhielt sich dabei immer mit unserem Vater. Er hatte nie etwas bemängelt. Der Gutsbesitzer hatte besondere Pferde, mit denen er täglich ausritt.

Auf dem Bauernhof gab es noch zu verschiedenen Zeitpunkten ausländische Zwangsarbeiter, 6 bis 10 Ukrainer. Sie waren im Stall einquartiert, schliefen auf Stroh und wurden behandelt wie eine zweite „Rassenkategorie“, ja wie Sklaven. Sie bekamen lediglich ein bescheidenes Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Es gab mehrere Arbeitsbereiche, die Ukrainer wurden den schwierigsten Arbeiten zugelastet. Kontakt zu anderen Zwangsarbeitern war nicht erlaubt, sie trugen zwar die Abzeichen, durften sich jedoch lediglich nur im Bauernhof aufhalten. Ein Wächter überwachte dies täglich, ob alle anwesend waren.

Wenige Tage nach der Befreiung durch amerikanisches Militär bekam der Gutsbesitzer Frenger den Befehl uns unverzüglich mitzuteilen, dass alle Zwangsarbeiter in ein Lager transportiert würden, um dort entscheiden zu können, in welchen Heimatort man wollte. Am 7. November 1945 kehrten wir wieder zu unserem Bauernhof im Ort Niemarzyn.

Felix Spanke aus der St. Tönnis-Straße in Worringen schrieb in seiner Erinnerung, dass die nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschleppte ukrainische „Fremdarbeiterin“ Anna Kowaljowa und in den Zeiten der Not seiner kinderreichen Familie als Haushaltshilfe zugwiesen wurde, nach dem Krieg leider aus seinem Leben verschwand. Kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner in den ersten Tagen nach Kriegsende hieß es, dass alle Zwangsarbeiter wieder in ihre Heimat zurückkehren würden. Obwohl es in der großen Notzeit sehr viel Arbeit bei der Familie gab, war sie wie ein Familienmitglied - damals ca. 25 Jahre alt, Lehrerin in ihrer Heimat gewesen und sprach gut deutsch. Wenn Anna aus dem Fenster ihres Zimmers im ersten Stock blickte, konnte sie gegenüber in den Bauernhöfen (Groß-, Dicker- und Pilgramshof - heute insgesamt Auenhof genannt) die Fenster der Unterkünfte der polnischen und russischen Zwangsarbeiter sehen. Den Verbleib von Anna Kowaljowa konnte Spanke leider nicht aufklären. Er schrieb weiter, dass sie ein wunderbarer Mensch, fleißig und bescheiden war und eine außerordentliche Hilfsbereitschaft hatte.

Es gab kaum einen Betrieb, in der Landwirtschaft oder in Privathaushalten, der nicht vom Einsatz der Zwangsarbeiter Gebrauch machte und sich deshalb aktiv um die Zuweisung von ausländischen Arbeitskräften bemühte.

Lager / Unterkunft der Zwangsarbeiter / innen und Kriegsgefangenen in Worringen

St. Tönnis-Straße, Kriegsgefangenenlager, Gefangenenlager

St. Tönnis-Straße.73, Nutzung Viehagentur Lang

St. Tönnis-Straße 38, Wohnung von Fremdarbeitern, Dickerhof Erben von Stein

St. Tönnis-Straße 32, Unterkunft und Arbeitsstätte von Fremdarbeitern, Pilgramshof Arnold Zillikens

St. Tönnis-Straße 27, Wohnhaus von Fremdarbeitern, Nutzung Hufschmied Kaspar Nelles

St. Tönnis-Straße 18, Wohnung von Fremdarbeitern, Nutzung Metzgerei Pet. Schiefenbusch

Neusser Landstraße 273, Wohnung von Fremdarbeitern, Nutzung Gaststätte Adam Gladbach

Lievergesberg 94, Wohnung von Fremdarbeitern, Nutzung Gärtnerei Reiner Krieger

Lievergesberg 66, Wohnung von Fremdarbeitern, Nutzung Landwirtschaft Geschwister Hirsch

Bitterstrasse 13, Wohnung von Heinrich von Holtum

Alte Neusser Landstraße 405, Lager Eigenümer Geschw. Meurer, Nutzung Gaststätte Paul Hüsch

Alte Neusser Landstraße 243, Wohnung von Fremdeigentümern, Nutzung Schenkwirtschaft Peter Schaffner

Alte Neusser Landstraße 192, Wohnung von Fremdeigentümern, Arnold Zillikens, Nutzung von Melker Fritz Groß

Viele von den Zwangsarbeitern überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. Die Kinder der Zwangsarbeiterinnen wurden in auf Himmlers Befehl eingerichtete „Ausländerkinderpflegestätte“ gebracht, die kein anderes Ziel hatten, als diese „unerwünschten“ Kinder unbemerkt von der Öffentlichkeit verkümmern zu lassen. Daneben wurden zehntausende polnische Kinder, die die „rassistischen Merkmale“ erfüllten, ihren Familien weggenommen und nach Deutschland deportiert, von denen die wenigsten nach dem Krieg zu ihren Eltern zurückkehren konnten. Andere, die die rassischen Merkmale nicht erfüllten, wurden massenhaft in Konzentrationslagern ermordet.

Anmerkungen

Russenlager und Zwangsarbeit (persönlicher Einblick im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln EL-DE-HAUS)

„Es müssen grauenhafte Szenen gewesen sein, die sich in den Lagern insbesondere für russische Zwangsarbeiter während des 2. Weltkrieges abspielten. Historikern zufolge sind in den Jahren von 1941 bis 1945 etwa 3,3 Millionen in den Lagern oder auf dem Weg dorthin gestorben. Die meisten starben an Hunger, Krankheiten und Misshandlungen, viele schufteten sich buchstäblich zu Tode. Laut einem Überlebenden gab es kein Wasser, überhaupt kein Wasser. Nach einem Monat konnten sie sich schon kaum bewegen, man war angeschwollen vor Hunger. Kein Brot, kein Fett."

* Ernst Friedrich Christoph Sauckel (* 27. Oktober 1894 in Haßfurt, Unterfranken; † 16. Oktober 1946 in Nürnberg) war ein deutscher Politiker, seit 1927 NSDAP-Gauleiter in Thüringen, von August 1932 bis Mai 1933 Leitender Staatsminister des Landes Thüringen, ab 1933 Reichsstatthalter in Thüringen und von 1942 bis 1945 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Als solcher trug er die Verantwortung für aus dem Ausland

verpflichtete Arbeitskräfte und damit auch für Zwangsarbeit unter dem Nationalsozialismus. Sauckel gehörte zu den 24 angeklagten Personen im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof und wurde am 1. Oktober 1946 in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen, zum Tod durch den Strang verurteilt und später hingerichtet.

Redaktion und Recherche: Manfred Schmidt

Layout: Annelie Jansen

Quellenangaben

- NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln EL-DE-HAUS

- Archiv im Rhein-Kreis Neuss in Dormagen-Zons - Dr. Karl Emsbach

- Bericht von Zwangsarbeitern im Fronhof zu Worringen - Gespräch Brigitte Bilz, Textübersetzung Joanna Brzozowska

- Chorweiler entdeckt seine NS-Geschichte, Entdeckungsreise in die Kindheit - Felix H. A. Spanke

Abbildungsnachweise

aus privater Sammlung

Oktober 2025